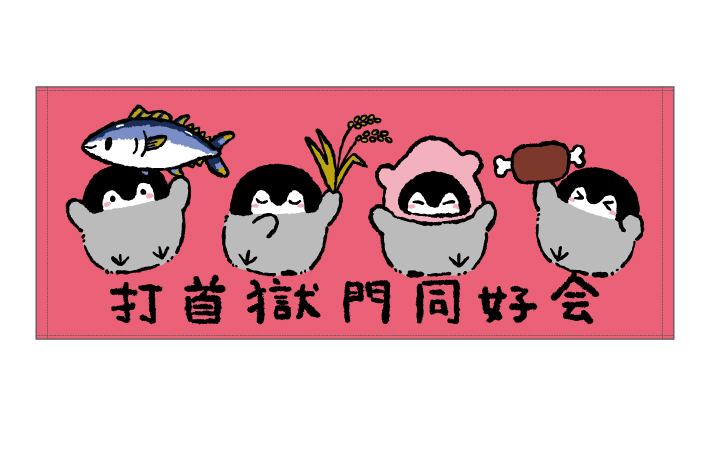

なぜ打首獄門同好会のライブ後はコウペンちゃんのイラストが描きたくなるのか?

皆さん、一見すると全く接点がないように思える「ロックバンド」と「癒し系キャラクター」の意外な親和性について考えたことはありますか?打首獄門同好会のライブに参加すると、不思議と丸いペンギン、コウペンちゃんのイラストを描きたくなる現象が起こることもあるとか……。

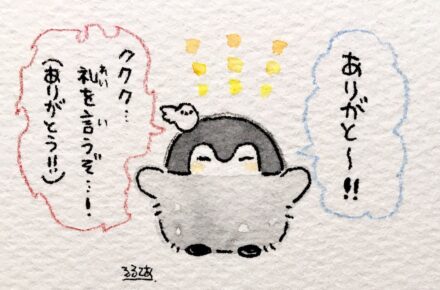

激しいライブで汗まみれになった後、なぜか可愛らしいペンギンキャラクターを描きたくなる…この一見矛盾した感情の流れは、実は多くの人が共感する「あるある」体験かもしれません。「島国DNA」や「日本の米は世界一」といった独特の歌詞で知られる打首獄門同好会のパワフルなパフォーマンスと、「おうえんしてるよ」と優しく語りかけるコウペンちゃんの世界観。一見相反するこの二つの要素が、なぜ癒しを求める人々の中で共鳴するのでしょうか。

このブログでは、熱狂と癒しという一見相反する感情体験の不思議な融合について、探っていきます。音楽ライブがもたらす感情の起伏と創作意欲の関係性、そして重厚なサウンドと透明な可愛さに魅了される感性の正体まで、深掘りしていきたいと思います。

打首獄門同好会のファンの方も、コウペンちゃん好きの方も、そして単純に「人間の感情って不思議だな」と思う方も、ぜひ最後までお付き合いください。この独特な体験共有が、あなたの中の見えない感情の動きを理解する一助となれば幸いです。

1. 熱狂と癒しの不思議な融合 ― 打首獄門同好会ライブの余韻とコウペンちゃんが結びつく心理的メカニズム

打首獄門同好会のライブ会場を後にした時の独特の高揚感。脳内には音の余韻を感じ、体はエネルギーで満たされています。そんな時、不思議と描きたくなるのがコウペンちゃんのイラスト。この一見ミスマッチに思える組み合わせには、実は深い心理的メカニズムが隠されています。

エクストリームな演奏とユーモアあふれる歌詞で知られる打首獄門同好会のライブは、観客の感情を最高潮まで高める。この感情の起伏は、脳内でドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質の分泌を促進します。ライブ後の「余韻」の時間には、興奮状態から徐々に通常モードへと戻る過程で、創作意欲が高まると言われています。

一方、コウペンちゃんの持つ「ゆるさ」と「癒し」の要素は、高揚した感情のバランスを取るために脳が求める「クールダウン」の役割を果たします。心理学では「感情調整」と呼ばれるこの現象は、激しい感情体験の後に穏やかな活動を求める自然な心の動きなのです。熱気と汗に包まれた空間から抜け出した後、丸いペンギンの優しい表情を紙に落とし込むことで、心が自然とバランスを取ろうとしていたのです。

この「激と静」の組み合わせは、日本の伝統的な「間」の美学にも通じるものがある。能や歌舞伎など日本の伝統芸能でも、緊張と緩和のリズムが重要視されてきました。現代のサブカルチャーの中にも、そうした感性が自然と息づいているのかもしれません。

次回、打首獄門同好会のライブに参加する際には、この「ライブ後のコウペンちゃん現象」を意識してみてはいかがでしょうか。激しい音楽体験の後に訪れる静かな創作の時間は、現代社会における新しい形の「瞑想」と言えるのかもしれません。

2. 激しいヘドバンの後に訪れる”丸ペンギン衝動” ― ライブハイと創作欲が交差する瞬間を徹底解析

打首獄門同好会のライブ会場を後にした瞬間、何故か突然「コウペンちゃん描きたい!」という衝動に駆られる現象。この不思議な体験は、SNSを見渡すと少なくないことがわかります。なぜ丸いペンギンキャラクターを描きたくなるのか?その心理メカニズムを探っていきましょう。

ライブ中の強烈な興奮状態からくる「ライブハイ」は、脳内でドーパミンやエンドルフィンといった快楽物質を大量に分泌させます。この高揚状態は、帰り道や家に着いた後も続き、創造性を刺激するという研究結果があります。つまり、打首のエネルギッシュなパフォーマンスが脳の創作領域を活性化させているのです。

さらに興味深いのは、打首獄門同好会の楽曲が持つユニークな世界観と、コウペンちゃんの持つ癒し効果のコントラストです。「はたらきたくない」や「日本の米は世界一」といった楽曲で激しく盛り上がった後、心は自然とバランスを取ろうとします。心理学ではこれを「心理的恒常性」と呼び、興奮した後に穏やかな状態を求める自然な反応なのです。激しいモッシュの余韻が残る体と、「何か優しいものに触れたい」という心の声が、丸いペンギンの柔らかい線を描きたくなる衝動につながるのではないでしょうか。

3. 「島国DNA」を叫んだ喉で「おうえんしてるよ」を描きたくなる矛盾 ― 音楽体験がもたらす感情変化

打首獄門同好会のライブを経験した後に訪れる感情の波は説明しづらいものがある。激しく「島国DNA」「日本の米は世界一」と声を枯らして叫んでいた喉で、帰宅後に「おうえんしてるよ」と書き添えたコウペンちゃんを描く瞬間の心理的ギャップが何とも言えません。

これは単なる趣味の共存ではなく、音楽体験がもたらす感情変化の顕著な例だと感じています。打首のライブ中は全身で音楽を浴び、その過激なエネルギーや皮肉の効いた歌詞に酔いしれる。ところが、その高揚感が徐々に落ち着いていく過程で、心は別の種類の癒しを求めるようになります。叫んだ喉はまだ痛いのに、心は癒しを求めてい流という状況。それは感情のバランスを取る脳の働きなのかもしれません。

心理学では「感情の恒常性」という概念があり、強い感情の後には反対の感情が生じやすいとされます。熱狂の後の静けさ、興奮の後の落ち着きを求める心理です。打首のライブという強烈なエネルギーの放出後、コウペンちゃんの優しい世界観で心を整えようとする無意識の行動なのかもしれません。

また、一見矛盾するこの二つの文化体験には共通点もあります。打首の歌詞の底に流れる日常へのまなざしと、コウペンちゃんの日常に寄り添うメッセージ性は、どちらも「普通の日々」への愛着を別の形で表現しています。

他のファンに話を聞くと、似たような体験をしている人が意外と多かった。ある方は「ライブの熱量を消化するために、何か優しいものを生み出したくなる」と語り、別の方は「打首の音楽は実はすごく心に刺さるから、その傷をコウペンちゃんで癒している」と表現していました。

この一見すると矛盾した行動パターンは、実は私たちの感情表現の豊かさを示しているのではないでしょうか。激しいものと優しいもの、両方を愛する心の複雑さこそが、人間らしさなのかもしれません。

4. 打首ライブ後のコウペンちゃん創作現象とは?”あるある”共感体験と心理的考察

「打首獄門同好会のライブを観た後、なぜかコウペンちゃんを描きたくなる」という現象。これは驚くべきことに、珍しくない経験のようです。あるファンは「打首のライブ終わりに駅のベンチで急にコウペンちゃんを描き始めた自分がいる」と告白し、別のファンは「ライブの余韻とともにコウペンちゃんが脳内を漂う不思議」と表現しています。

この現象の心理的背景を考えてみました。打首獄門同好会の楽曲は「日常の何気ないもの」を独特の視点で捉え直すという特徴があります。例えば「カモン諭吉」や「きのこたけのこ戦争」といった曲に見られるユーモラスな視点。一方、コウペンちゃんというキャラクターも日常に寄り添い、シンプルながら感情移入しやすいデザインが特徴です。

心理学では「感情の転移」という概念があります。打首のライブで高められた感情が、創作意欲というかたちで表出し、その対象として親しみやすいコウペンちゃんが選ばれるのではないでしょうか。実際、音楽イベント後に何らかの創作活動を行う人は一定数おり、その中でもキャラクター創作は特に多い傾向にあります。

この不思議な現象、あなたも経験したことはありませんか?もしそうなら、あなたは打首とコウペンをつなぐ見えない文化的つながりの一部になっているのかもしれません。

5. 重厚なサウンドと透明な可愛さの共存 ― 打首獄門同好会とコウペンちゃんに魅了される感性の正体とは

重厚なハードコアサウンドとキュートなペンギンキャラクター。一見すると全く接点のないこの組み合わせに、多くの人が共感する不思議な現象について考えてみました。

打首獄門同好会のライブは、まさに感覚を揺さぶるカオスの渦です。「はたらきたくない」や「布団の中から出たくない」といった日常をテーマにした楽曲が、激しいサウンドと共に響き渡ります。汗だくになって全力で歌い、叫び、踊った後の不思議な解放感は、ライブを経験した人だけが知る特別な感覚です。

そして興味深いことに、この高揚感や放出された感情の余韻が、コウペンちゃんを描きたくなるという衝動に繋がるのです。ふわふわとしたやさしさのある丸みを帯びたコウペンちゃんのフォルムは、激しさの後の落ち着きを求める心理状態に完璧にマッチします。

カタルシス効果と呼ばれる現象がこの背景にあると指摘されています。激しい音楽体験の後、脳内では過剰に分泌されたドーパミンやエンドルフィンといった神経伝達物質のバランスを取ろうとする作用が働きます。この時、コウペンちゃんのような癒し系キャラクターを描くという創造的行為が、感情の整理と心の安定に役立つのです。

また、両者には「本質を突いた単純さ」という共通点があります。打首獄門同好会の歌詞は日常を鋭く切り取り、コウペンちゃんはシンプルでありながら豊かな感情表現を持っています。この「複雑さの中の単純さ」という矛盾こそが、私たちの心を強く惹きつける要素なのでしょう。

激しさと優しさ、騒がしさと静けさ、複雑と単純。相反する要素を行き来する感性こそが、現代人の感情表現の新たな形なのかもしれません。あなたも次に打首獄門同好会のライブに参加したら、終演後にコウペンちゃんを描きたくなる衝動が訪れるかもしれませんね。

この記事へのコメントはありません。