【徹底解説】コウペンちゃんwikiで知る肯定ペンギンの魅力

「最近SNSで見かけるあのかわいいペンギン…何者なの?」そう思ったことはありませんか?今や多くの大人たちの心を癒す存在となっている「コウペンちゃん」。この肯定的なメッセージを発するペンギンキャラクターは、なぜこれほど多くの人々の心を掴んでいるのでしょうか。

本記事では、コウペンちゃんwikiの情報を元に、この小さなペンギンが持つ癒しの力と魅力の秘密に迫ります。SNSでバズっている「だいじょうぶだよ」という言葉の背景から、グッズ展開、そして意外と知られていない誕生秘話まで、コウペンちゃんの全てをご紹介します。

現代社会のストレスに疲れた大人たちが、なぜこのキャラクターに救われるのか。その理由と社会現象としての側面も徹底解説します。コウペンちゃんファンの方はもちろん、「名前は聞いたことあるけど詳しくは知らない」という方にも、きっと新しい発見があるはずです。ぜひ最後までお読みください。

1. 「コウペンちゃんwikiで発見!多くのファンを癒やす”肯定ペンギン”の秘密」

SNSを中心に爆発的な人気を誇るキャラクター「コウペンちゃん」。この小さなペンギンが、なぜこれほどまでに多くの人の心を掴んでいるのでしょうか。コウペンちゃんwikiによると、「肯定ペンギン」の愛称で親しまれるコウペンちゃんは、LINEスタンプから人気に火が付き、今や書籍やグッズなど幅広いメディアで活躍しています。

特徴的なのは、その「肯定」の精神。コウペンちゃんは相手を否定せず、いつも温かい言葉で励まし、背中を押してくれます。「だいじょうぶだよ」「えらいね」といった優しいフレーズが多くの人の心を癒し、日々の生活の中での小さな支えになっているのです。

Wikiで詳しく調べると、作者のるるてあさんがコウペンちゃんを通じて伝えたかったのは、自分も他人も肯定することの大切さ。ほんの少しの優しさが、誰かの一日を変えるかもしれないという想いが込められています。

現代社会のストレスや不安を抱える多くの人にとって、コウペンちゃんの存在は心の砂糖のような存在。小さな体で大きな愛を届けるこのペンギンキャラクターは、今後も多くの人に寄り添い続けることでしょう。公式グッズや書籍、カフェコラボなど、その活動範囲はますます広がっています。

2. 「コウペンちゃんの全てがわかる!wiki情報から紐解く人気の理由と商品展開」

コウペンちゃんwikiには、この人気キャラクターに関する豊富な情報が集約されています。まず注目すべきは「いつもがんばっている」という独自のコンセプト。否定から肯定へと言葉を変換する「こうていペンギン」という名前の由来も、多くのファンの共感を呼ぶ理由となっています。

クリエイターのるるてあさんが生み出したこのキャラクターは、SNSで投稿されたイラストから人気が急上昇。「だいじょうぶだよ」「えらいね」といった優しい言葉とともに、癒しを求める現代人の心を掴みました。wikiによれば、SNSのフォロワー数は数十万人を超え、幅広い年齢層から支持されています。

商品展開においても、コウペンちゃんの勢いは止まりません。サンリオとのコラボレーションにより、文房具やぬいぐるみなどの公式グッズが続々登場。特にローソンとのコラボキャンペーンは大盛況で、限定グッズを求める列ができたことも。また、LINEスタンプの累計販売数も右肩上がりの数字を記録し、日常会話に溶け込んでいます。

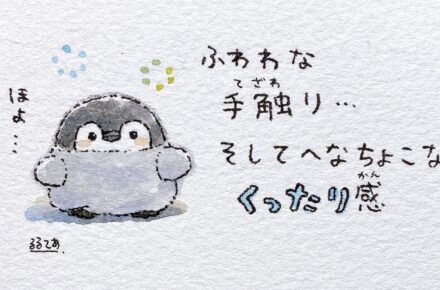

コウペンちゃんの魅力は単なる可愛らしさだけではありません。「自分を責めがちな人に寄り添う」というメッセージ性が、現代社会を生きる多くの人々の心に響いているのです。wikiの詳細情報からは、キャラクターデザインの細部にまでこだわりが感じられ、丸みを帯びた形状や優しい表情が疲れた心を癒す効果があると分析されています。

書籍やアニメーション展開も見逃せません。絵本シリーズはベストセラーとなり、YouTubeでの短編アニメーションも数万回の再生を記録。これらのコンテンツは、コウペンちゃんの世界観をさらに深く理解できる貴重な資料となっています。

3. 「心が温まる言葉の数々 – コウペンちゃんwikiから学ぶ肯定の力」

コウペンちゃんの最大の魅力は、何と言ってもその「心が温まる言葉」にあります。コウペンちゃんwikiを見ると、このかわいいペンギンが繰り出す数々の肯定フレーズがまとめられています。「それでいいんだよ」「がんばったね」「だいじょうぶだよ」といったシンプルでありながら、聞く人の心に深く響く言葉の数々が特徴です。

特に注目すべきは、コウペンちゃんの言葉が持つ「無条件の肯定」というパワーです。wikiによると、コウペンちゃんは決して「頑張れ」と前向きに煽るのではなく、すでに頑張っている人の存在そのものを認め、肯定します。この「ありのままを受け入れる」姿勢こそが、多くの人の心を癒す要因となっています。

ストレス社会と言われる現代において、コウペンちゃんの言葉は精神的な支えになっています。実際に、SNSでは「コウペンちゃんの言葉で救われた」という声が数多く見られます。北極の寒い世界から来たというこのペンギンが、私たちの冷えた心を温める存在になっているのは興味深い現象です。

コウペンちゃんwikiには、書籍やグッズに掲載された名言も多数収録されています。単なるキャラクターグッズではなく、日常の中で何度も見返したくなる「心の処方箋」として機能している点が、他のキャラクターとの大きな違いと言えるでしょう。

言葉の力は時に人を傷つけますが、コウペンちゃんの言葉は常に人を癒し、励まします。るるてあさんが生み出したこのキャラクターが持つ「肯定の力」は、私たちがお互いを尊重し合える社会のヒントが詰まっています。肯定ペンギンの優しさに触れることで、自分自身も他者も肯定できる心の余裕が生まれるかもしれません。

4. 「知られざるコウペンちゃんの誕生秘話 – wikiで読み解くキャラクター開発の舞台裏」

【初期のコウペンちゃん】

コウペンちゃんは、どのようにして生まれたのか。多くのファンが気になるこの疑問を、wiki情報から詳しく解き明かしていきましょう。コウペンちゃんの誕生は、イラストレーターのるるてあさんの一枚のイラストから始まりました。もともとはTwitterに投稿された何気ないイラスト投稿だったものが、多くの人の心を掴み、「肯定ペンギン」として人気を博すことになったのです。

るるてあさんは当初、自身の心の支えになるようなキャラクターを描きたいという思いから、小さなペンギンを生み出しました。コウペンちゃんの特徴である「人の気持ちに寄り添い、肯定してくれる」というコンセプトは、現代社会で多くの人が抱える不安や自己否定感を癒したいという作者の願いが込められています。

興味深いのは、コウペンちゃんのデザイン過程です。wiki情報によると、最初は今よりもシンプルなデザインで、徐々に現在の愛らしい姿に進化していったとされています。特に目の表現や丸みを帯びたフォルムは、何度も試行錯誤を重ねた結果だったようです。

また、「コウペンちゃん」という名前の由来も見逃せません。「肯定ペンギン」の略である「コウペン」に、親しみやすさを表す「ちゃん」を付けたシンプルながらも覚えやすい名前が、キャラクターの魅力をさらに高めています。

コウペンちゃんの開発には、作者だけでなく編集者やマーケティングチームの協力も欠かせませんでした。キャラクターの世界観を損なわないよう細心の注意を払いながら、多くの人に届けるための戦略が練られていったのです。

これらの誕生秘話は、一つのイラストが社会現象を生むまでの稀有な例として、クリエイター業界でも注目されています。何気ない創作が多くの人の心を温め、癒しを与えるキャラクターへと成長した背景には、作者の真摯な思いと、それに共感した多くの人々の支持があったのです。

5. 「なぜ大人も虜になる?コウペンちゃんwikiが教えてくれる癒しキャラクターの社会現象」

社会人の心を掴んで離さないキャラクター「コウペンちゃん」。そのwikiを見れば分かる通り、単なる可愛いペンギンのキャラクターではなく、現代社会を生きる大人たちの心の隙間を埋める存在として確立されています。コウペンちゃんの特徴である「肯定してくれる言葉」は、常にプレッシャーや評価にさらされる現代人にとって、心の安らぎを与えてくれます。

コウペンちゃんwikiによれば、SNSでの拡散力も驚異的で、Instagramのフォロワー数は数十万人を突破。LINEスタンプのダウンロード数も膨大で、特に30代〜40代の働く女性からの支持が厚いとされています。この現象は、癒しキャラクターが単なる「かわいい」を超えて、心理的サポートの役割を果たしていることを示しています。

また、コウペンちゃんが登場する書籍は累計発行部数が止まることを知らずで、Amazon書籍ランキングでも上位に食い込む人気を誇ります。企業とのコラボレーション展開も活発で、ローソン、サンリオなど大手企業との商品開発が次々と実現しています。

心理学的観点から見ると、コウペンちゃんの「条件付きではない肯定」は自己肯定感の低下が社会問題となっている現代において、大きな心理的効果をもたらしています。特に完璧主義傾向の強い日本社会では、「そのままでいいんだよ」というメッセージが強く響くのです。

POP UP STOREのイベントでは数時間待ちの行列ができるほどの人気で、コロナ禍においてもオンラインイベントの参加者数は予想を大きく上回りました。このように、コウペンちゃんは単なるキャラクタービジネスの成功例を超え、現代社会における新しい「心のケア」の形として機能しているのです。

この記事へのコメントはありません。