ご当地コウペンちゃんで学ぶ!?日本の方言と文化

皆さんは「方言」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?地域の特色を表す言葉として親しまれる一方で、若い世代を中心に標準語化が進み、徐々に失われつつある日本の文化的財産でもあります。そんな方言の魅力を、人気キャラクター「コウペンちゃん」の「ご当地」シリーズを通じて想像するとともに日本の文化を見つめ直してみませんか?

コウペンちゃんは、肯定的な言葉で励ましてくれるコウテイペンギンの赤ちゃんをモチーフにしたキャラクターです。方言を学ぶ教材としては、直接的に方言をコウペンちゃんが教えてくれるわけではありませんが、コウペンちゃんのイラストや言葉遣いを通して、日本語の美しさや表現の豊かさを感じることができます。

方言は単なる言葉の違いではなく、その地域の歴史や気候、生活様式までも反映した文化の結晶。この記事では、コウペンちゃんと一緒に日本全国の方言を巡りながら、言葉の豊かさと文化の深さを探っていきます。方言好きの方はもちろん、日本文化に興味がある外国人の方や、地域の魅力を再発見したい方にもおすすめの内容となっています。

1. 「方言萌え」現象に影響?ご当地コウペンちゃんが表現する日本の言葉の豊かさ

「~ぜよ」「だんだん」「じゃっで」「ごじゃっぺ」——これらの言葉を聞いて、どの地域の方言か分かりますか?日本全国には実に多様な方言が存在し、その数は47都道府県よりもはるかに多いと言われています。そんな地域ごとに異なる言葉遣いやアクセントを持ち、その土地の文化や歴史を反映している世界を可愛らしく表現しているのが「ご当地のコウペンちゃん」なのです。

コウペンちゃんは、日常のささいな行動を「えらい!」と褒めてくれることで、多くの人の心を癒し、共感を呼んでいます。この「肯定」のメッセージは、方言を学ぶ上でも、相手を尊重し、言葉の背景にある文化や感情を理解する上で役立つでしょう。

言語学的に見ると、方言は単なる言葉の違いだけでなく、その地域の文化や歴史、気候風土までも反映しています。例えば、北海道の「しばれる」(寒い)は厳しい冬の気候を、沖縄の「ちゃーがんじゅう」(元気)は島の明るい気質を表現していると言えるでしょう。

ご当地コウペンちゃんの人気は「方言萌え」という現象にも繋がっています。方言特有のリズムや響き、そして標準語にはない独特の表現力に魅力を感じるファンが増えているのです。実際にコウペンちゃんが方言を話すことは殆どありませんが、地元の人々にとっては当たり前の景色や文化と馴染んでいるコウペンちゃんは、他地域の人々にとっては新鮮で興味深く感じられます。

本来その地域出身ではないコウペンちゃんがその演出に一役買っている姿は、見る人にとっては魅力的な文化の一部として捉えられます。またSNSなどの普及によって、より多くの人に共感を生んでいます。地域の色に馴染んだご当地コウペンちゃんは、その地域文化への入り口としても機能しているのです。

方言は単なるコミュニケーションツールではなく、日本の文化的多様性を象徴する大切な遺産です。標準語の普及により一時は衰退が懸念されましたが、現在では地域のアイデンティティとして見直されつつあります。ご当地コウペンちゃんは、そんな方言のある地域の豊かさを可愛らしいキャラクターを通じて伝えるオールマイティーな観光大使といえるでしょう。

2. 北から南まで!ご当地コウペンちゃんと一緒に巡る12種類の方言とその背景

北海道から沖縄まで、ご当地コウペンちゃんと一緒に日本各地の方言を旅してみましょう。かわいらしいコウペンちゃんが地域ごとの特色ある言葉を話す姿は、方言ファンだけでなく、キャラクター好きも虜にしています。

【北海道・東北編】

1. 北海道×コウペンちゃん:北海道の名産品と一緒にコウペンちゃんを並べてみましょう。また過去には札幌でイベントが行なわれたこともあるので、道産品とコラボしている貴重なコウペンちゃんに出会えるかもしれません。

2. 仙台×コウペンちゃん:みなさんご存じの伊達政宗コウペン以外にも、ずんだ餅や笹かまぼことコラボしたイラストなどで見つけることができ、仙台の魅力を再発見できますね。

【関東・甲信越編】

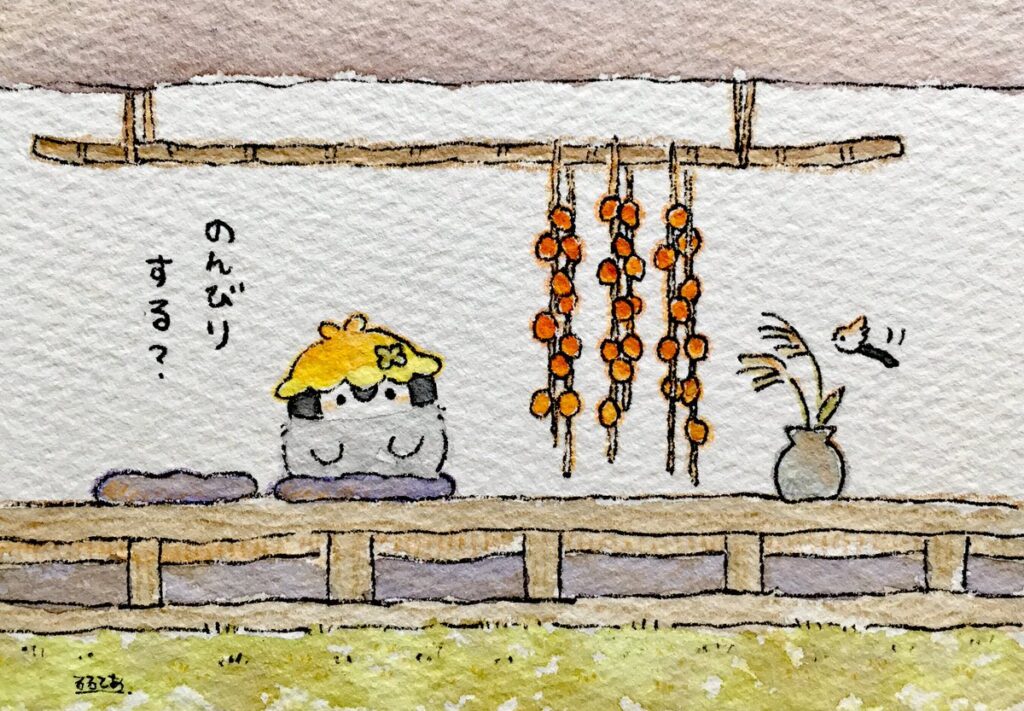

3. 江戸×コウペンちゃん:2023年にはコウペンちゃん展 松屋銀座にて、浮世絵とのコラボ商品が発売されました。完全「和」の浮世絵とコラボしたコウペンちゃんは全く違和感なく日本文化になじんでいて圧巻です。

【中部・北陸編】

4. 名古屋×コウペンちゃん:名産品ういろうや地元民に愛されているあんバタートーストを目の前に嬉しそうにしている姿は、地域に馴染んでいます。金の鯱を頭に乗せている様子には驚きと可愛さが共存しています。

5. 金沢×コウペンちゃん:実は2024年11月に金沢にてコウペンちゃん はなまるやさん 収穫祭が石川県の金沢フォーラスにて開催。地元ならではのコラボ商品が多数取り揃えられています。

【関西編】

6. 京都×コウペンちゃん:みなさんご存じの抹茶色のコウペンちゃんに出会えます。抹茶を飲む姿には地元民のみならず多くの人が親近感を抱くでしょう。

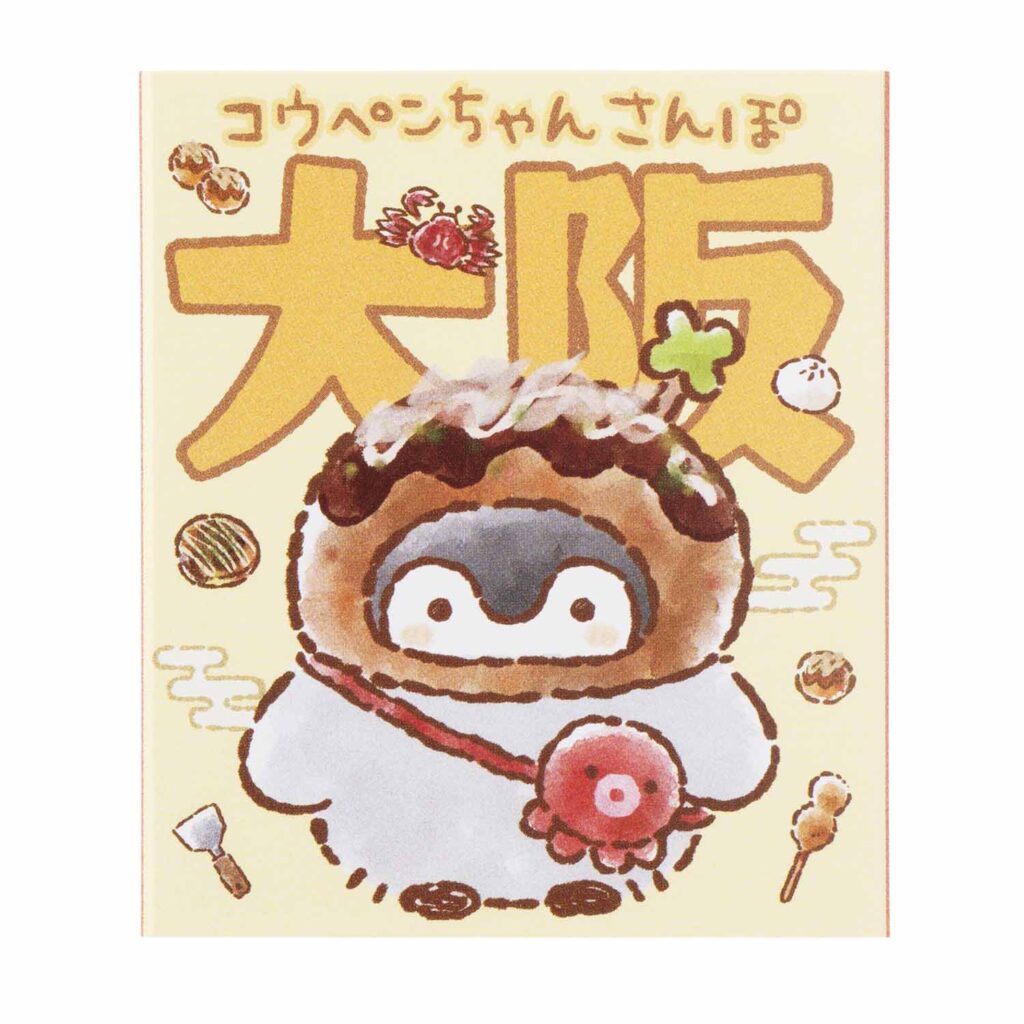

7. 大阪×コウペンちゃん:こちらも皆さんご存知のたこ焼きコウペンちゃんに出会えます。たこやきになりきったりお店屋さんになりきったり、馴染みすぎていているコウペンちゃんは地元民からも愛されているに違いありません。

8. 神戸×コウペンちゃん:2021年7月14日から2022年1月31日までの期間、神戸線・宝塚線・京都線の各線に装飾列車「コウペンちゃん号」が合計3編成導入されました。地域の足としても大活躍のコウペンちゃん。阪急電鉄初の取組みとして大活躍しました。

【中国・四国編】

9. 広島×コウペンちゃん:2024年7月にコウペンちゃん展が開催。驚くほどかわいい限定グッズが取り揃えられ、地元の美術館で開催された展覧会は大盛況だったのだとか。

10. 愛媛×コウペンちゃん:2025年5月コウペンちゃん展が開催。きっとみかんを抱える可愛らしい姿が見られることでしょう。

【九州・沖縄編】

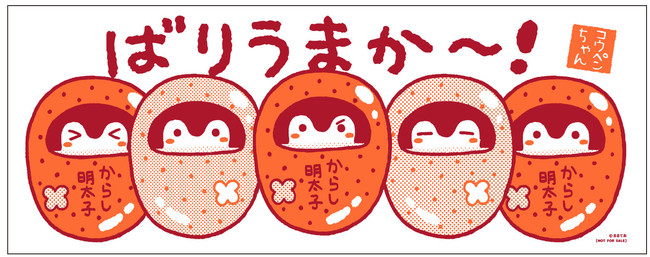

11. 博多×コウペンちゃん:博多ラーメンや明太子とコラボしたコウペンちゃんに出会えます。ラーメン屋さんになりきるコウペンちゃんにはなんと凛々しい眉毛があるのだとか。

12. 沖縄×コウペンちゃん:実際に地域と公式にコラボはしている姿は見られませんが、青い海をバックにサングラスをしているコウペンちゃんの姿がイラストや関連商品でも見られ、沖縄で楽しんでいる姿にみえるとの声が多数あがっています。ペンギンだからなのか、海に入る姿は絶妙にマッチしています。

各地のご当地コウペンちゃんは、その地域の文化や歴史、食べ物などを通して、日本の多様な魅力を伝えてくれます。コウペンちゃんから垣間見える方言は単なる言葉の違いではなく、その土地の気候や歴史、文化に根ざした大切な財産です。ご当地コウペンちゃんを通じて、改めて日本の文化の豊かさを感じてみてはいかがでしょうか。

3. 「なまらかわいい」から「めっちゃええやん」まで – コウペンちゃんと学ぶ方言の正しい使い方

方言はその土地に根付いた言葉であり、その地域の文化や歴史を反映しています。人気キャラクター「コウペンちゃん」と一緒に、日本各地の方言の正しい使い方を見ていきましょう。

北海道弁の代表格「なまら」は、「とても」や「非常に」を意味する強調表現です。「なまらかわいい」と言えば、コウペンちゃんが「とてもかわいい」という意味になります。北海道の方言は「~さ」や「~だべ」などの語尾も特徴的で、「寒いさー」「そうだべ」といった表現が日常会話でよく使われています。

東北地方では、秋田の「んだ」(そうだ)や福島の「~だべ」(~でしょう)などが有名です。「コウペンちゃん、かわいいんだ」と言えば、「コウペンちゃんはかわいいよ」という肯定の意味になります。

関東圏では標準語に近い言葉が使われますが、「~べ」(~しよう)や「~っぺ」(~しましょう)などの表現が残っています。「コウペンちゃんと遊ぶべ」は「コウペンちゃんと遊ぼう」という誘いの言葉です。

関西弁では「めっちゃ」(とても)や「ええやん」(いいね)が代表的です。「コウペンちゃん、めっちゃええやん」は「コウペンちゃん、とてもいいね」という意味になります。また、「~やで」「~やねん」といった語尾も関西弁の特徴で、「かわいいやで」は「かわいいよ」という意味です。

九州地方では、博多弁の「ばり〜」(とても〜)や「~ばい」(~よ)などが特徴的です。「コウペンちゃんかわいかろ?」は「コウペンちゃんかわいいでしょう?」という意味になります。

方言は単に言葉の違いだけでなく、その地域の人々の考え方や生活習慣も反映しています。例えば、関西弁の「おおきに」(ありがとう)には、商売の町として栄えた関西ならではの商人気質が表れています。

コウペンちゃんはその地域の方言や文化を取り入れたデザインは、方言を学ぶ絶好の教材です。方言を正しく使うことで、その地域を訪れた際のコミュニケーションがより円滑になるでしょう。

方言は日本の貴重な文化遺産です。それぞれの地域の言葉の特色を理解し、尊重することで、日本の多様な文化への理解も深まります。コウペンちゃんと一緒に、方言の世界を楽しみながら探検してみませんか?

4. 外国人も驚く!ご当地コウペンちゃんで見る方言の多様性と日本文化の深さ

日本の方言の多様性は外国人観光客にとって驚きの発見です。コウペンちゃんのご当地シリーズが各地域の文化を可愛らしく表現していることで、その独自性がより際立っています。例えば京都の「抹茶コウペン」は日本風情溢れるデザインになっていて千年の都の伝統と格式を感じさせます。一方、博多弁の「めんたいコウペン」は「ばりうまか〜」のような元気な表現で、九州の陽気さを伝えています。

言語学者によれば、島国であるにも関わらず日本にこれほど多様な方言が存在するのは世界的に見ても珍しい現象だとされています。地形の起伏が激しく、かつて交通の便が限られていたことが、各地域で独自の言語文化を育んだのです。コウペンちゃんの各地域バージョンはこうした言語的多様性を楽しく学べる文化資源となっています。

沖縄の「はいさい」や「めんそーれ」、東北の「だがや」や北海道の「したっけ」など、地域ごとの挨拶表現だけでも豊かな違いがあります。調査によると、訪日外国人の60%以上が日本の地域文化の多様性に魅力を感じており、方言はその代表的な要素として高い関心を集めています。

地域の言葉とキャラクターが融合したご当地コウペンちゃんは、単なる可愛いキャラクターグッズにとどまらず、日本の言語文化の多様性を世界に伝える親善大使としての役割も果たしているのです。

5. SNSで話題沸騰中!ご当地コウペンちゃんの方言セリフ集と地域の小ネタ

ご当地コウペンちゃんの魅力は何といっても、各地域の方言を取り入れたかわいいセリフの数々です。SNSを中心に拡散され、ファンの間で大きな話題になっています。今回は特に反響の大きかったセリフと地域の小ネタをご紹介します。

東北地方では「んだんだ」という言葉をよく使います。福島県や茨城県などでは「おにぎり、うめぇべ!」と方言が使われることもあります。

関西は「なんでやねん!」などと、言葉で反応して笑いを誘います。「ほんまかいな!」「ほんまおもろい」などのフレーズも日常生活の会話の中で飛び交っています。

九州エリアでは熊本弁の「ばってん」「〜ばい」という話し方も。これらの言葉は、熊本弁の代表的な表現として、地元の人々によく使われています。

沖縄は「はいさい」「めんそーれ」の明るく元気な挨拶。沖縄の青い海が奏でるブルーのグラデーションとサンセットの美しい光景が目に浮かびます。

広島弁の「じゃけぇ」や、博多弁の「〜と?」などは、それぞれの地域性がにじみでています。これからのコウペンちゃんとのコラボを期待しています。

これからの方言をこれからも日本文化の一つとして大切にしていきたいですね。例えば、コウペンちゃんの「えらい!」という言葉はを標準語だけでなく、様々な方言で「すごい!」「ええね!」などと表現してみるなどコウペンちゃんの言葉をきっかけに、方言のバリエーションやニュアンスを調べてみるのも面白いかもしれません。

コウペンちゃんの企画展は全国各地で開催され、会場では方言グッズや地域の特産品コラボ商品の販売も行われるなど、地域振興にも一役買っています。地元愛を感じるこれらのコンテンツは、若い世代にも方言の魅力や地域文化を伝える重要な架け橋となっているのです。これからもご当地コウペンちゃんを追いかけて様々な発見をしていきたいですね。

この記事へのコメントはありません。