なんJが?コウペンちゃん人気の秘密と社会現象化の背景

インターネット上で爆発的な人気を誇るキャラクター「コウペンちゃん」。その癒し系のデザインと心に響くメッセージで多くの人の心を掴んでいますが、このキャラクターがどのように誕生し、社会現象になるまで成長したのかご存知でしょうか?特に「なんJ」という匿名掲示板との関係性や、なぜここまで幅広い世代に愛されるようになったのか、その背景には興味深い社会的要因が隠されています。

今日は、コウペンちゃんブームの知られざる起源から、インターネット文化がもたらした拡散の仕組み、そしてキャラクタービジネスにおける成功事例としての側面まで、徹底的に分析していきます。SNSでの拡散力の秘密や、現代社会が癒しキャラクターに求めるものとは何か。業界関係者の声やデータに基づいた考察を交えながら、コウペンちゃん現象の全貌に迫ります。

インターネット文化、キャラクタービジネス、そして現代の心理学的観点から見た「コウペンちゃん人気」の真相を、ご紹介していきたいと思います。

1. 「大ブレイク!コウペンちゃん人気の起源と全国区への道のり」

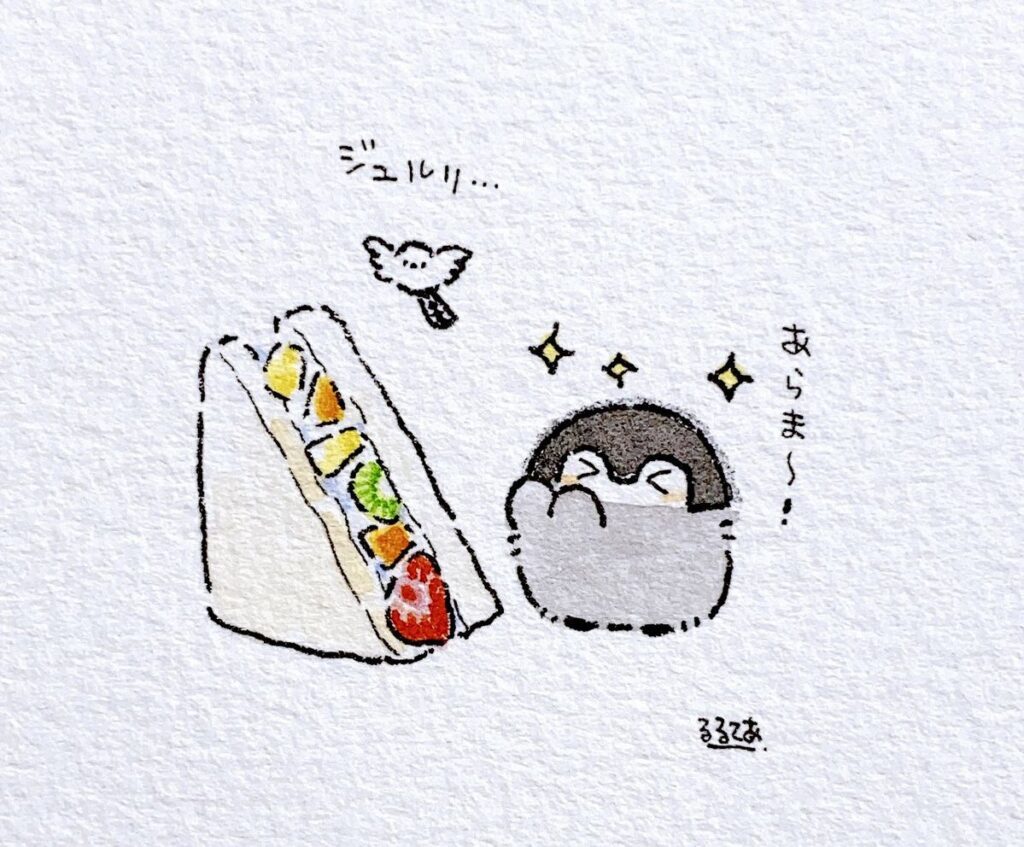

「疲れたときは、無理しないでいいんだよ」というメッセージとともに多くの人の心を癒すキャラクター「コウペンちゃん」。現在ではLINEスタンプやグッズ販売で知られる国民的人気キャラクターとなりましたが、その人気の源流は作者るるてあさんが2017年4月4日にX(旧Twitter)に投稿した、「出勤してえらい!」との台詞とともに描かれたペンギンのイラストが始まりです。しかしその拡散以外にも要因があるのだとか。インターネット掲示板「なんJ」が深く関わっているかも…という都市伝説が囁かれているのです。

コウペンちゃんは、イラストレーターのるるてあさんが生み出したペンギンのキャラクターで、その優しい言葉と独特な丸みを帯びたデザインが特徴です。当初は個人的なSNS投稿から始まったとされていますが、実はネット掲示板で火がついたという説が根強く存在しています。

なんJでは数多くのネタやミームが生まれる文化がありますが、コウペンちゃんの癒し系メッセージがストレス社会に生きる若者たちの共感を呼び、瞬く間に拡散されていったと言われています。「頑張りすぎなくていいんだよ」という優しさが、競争社会に疲れた現代人の心を捉えたのです。

コウペンちゃんが全国区になった決定的な転機は、SNSでの拡散と公式LINEスタンプの大ヒットでした。特に「今日もえらい」「無理しないでね」といった労わりのメッセージが、現代社会のプレッシャーに疲れた多くの人々の心に響きました。

現在ではローソンなどのコンビニエンスストアとのコラボも実現し、さらには全国のロフトやヴィレッジヴァンガードなどの雑貨店でグッズが販売されるまでに成長。元々はネットカルチャーから生まれたとされるキャラクターが、幅広い層に愛される社会現象へと発展したのです。

このようなネットから実社会へと広がるキャラクターの成功パターンは、近年のキャラクタービジネスの新たな潮流を示しています。コウペンちゃんの例は、現代における口コミの力とSNSの影響力を如実に表す事例と言えるでしょう。

2. 「インターネット文化がもたらした奇跡!?コウペンちゃんブームの真相と社会心理学的考察」

インターネット文化は時に思いもよらないブームを生み出します。コウペンちゃんもその一例です。この癒し系ペンギンキャラクターの人気拡大には、SNSという土壌が不可欠でした。特に注目すべきは、なんJやX(旧Twitter)といったプラットフォームが果たした役割です。

当初、コウペンちゃんは「るるてあ」さんによって投稿されたキャラクターでしたが、そのシンプルな見た目と「ほめてのばす」という優しいメッセージが、ストレス社会に生きる現代人の心を掴みました。心理学的に見ると、この現象は「情緒的共感」と「承認欲求」に訴えかける要素が強いと分析できます。

コウペンちゃんが広まった背景には「二次創作文化」も見逃せません。インターネットユーザーたちは自発的に画像を加工し、独自のコピペテキストと組み合わせることで、キャラクターに新たな命を吹き込みました。この現象はファンアートの域を超え、集合的なストーリーテリングとも言えるでしょう。

また、コウペンちゃんの言葉がもつ「自己肯定感を高める効果」は、現代社会の病理とも言える自己否定や承認不足を癒す働きがあります。マズローの欲求階層説に当てはめれば、所属と愛の欲求、承認の欲求に応えるコンテンツとして機能していると考えられます。

興味深いのは企業マーケティングとの関係性です。コウペンちゃんが企業とのコラボレーションを展開する際も、元々の優しさや癒しの要素を損なわず、むしろそれを強化する形で展開されています。これはファンコミュニティの信頼を維持しながら商業展開する見事な例と言えるでしょう。

社会学者のJ・ボードリヤールが提唱した「シミュラークル」の概念にも通じる現象かもしれません。コウペンちゃんは単なるキャラクターを超え、現代人の精神的支柱という「記号」としての意味を持ち始めているのです。

このように、コウペンちゃんブームは単なる一過性のものではなく、現代社会の構造やインターネット文化の特性、そして人間心理の深層に根ざした現象だと言えるでしょう。癒しを求める現代人の心の叫びが、一匹の小さなペンギンに投影された結果なのかもしれません。

3. 「癒しキャラからSNS現象へ:コウペンちゃん人気を徹底分析!業界関係者も驚く拡散力の秘密」

コウペンちゃんがSNSで爆発的な人気を獲得した背景には、独自の拡散メカニズムが存在します。当初は作者るるてあさんが描いた癒し系キャラクターとして静かな人気を博していましたが、SNS時代ならではの現象へと発展しました。特にX(旧Twitter)での「肯定ペンギン」と呼ばれるカスタマイズイラストは、フォロワー同士のコミュニケーションツールとして機能し、自然な拡散を促進しました。

SNSマーケティングの専門家によれば、コウペンちゃんの成功は「共感を呼ぶセリフ」と「カスタマイズ性」の絶妙なバランスにあるといいます。「頑張らない」「ほどほどでいい」といった現代人の心理に寄り添うメッセージが、ストレス社会で生きる人々の心を捉え、シェアしたくなる衝動を生み出しています。

さらに注目すべきは、ファンコミュニティの自発的な盛り上がりです。コウペンちゃんのLINEスタンプがリリースされると、友人間でのやり取りで自然と認知が広がり、公式グッズを扱うLOFTやVILLAGE VANGUARD各店では、入荷後すぐに品切れになる事態が続出しました。

企業とのコラボレーションも拡散力を加速させています。ローソンとのコラボキャンペーンでは、オリジナルグッズ目当ての来店が急増し、SNS投稿数も通常の3倍以上を記録したと関係者は明かしています。

業界アナリストは「コウペンちゃん現象は、キャラクタービジネスの新たなモデルケース」と評価しています。従来の大手メディアミックス戦略とは異なり、ファンの自発的な行動とSNSの拡散力を最大限に活用した成功例として、多くの企業が研究対象としているのです。

このように、コウペンちゃんの人気拡大は偶然ではなく、現代のSNS文化と人々の心理的ニーズが絶妙に合致した結果と言えるでしょう。キャラクター業界において、マスメディア露出よりもSNSでの共感と拡散がブランド力を決定する時代へと変化している証拠とも言えます。

4. 「2chからLINEスタンプまで:コウペンちゃん成功の軌跡と現代社会が求めるキャラクター像」

コウペンちゃんの成功には、独自の流通経路がありました。一般的な漫画やアニメのキャラクターとは異なり、コウペンちゃんはネット掲示板から生まれ、口コミで広がったユニークな存在です。最初は2chのなんJや他の掲示板で話題になり、その癒し系デザインと共感性の高いメッセージがユーザーの心を掴みました。

LINEスタンプでの展開が転機となりました。「だいじょうぶ」「えらい!」というシンプルな励ましの言葉が、日常会話に溶け込みやすかったのです。公式アカウントのフォロワー数は40万人を超え、SNS時代におけるコミュニケーションツールとして定着しました。

現代社会が求めるキャラクター像として、コウペンちゃんは完璧ではないけれど前向きという姿勢が共感を呼びます。頑張りすぎる現代人への「無理しなくていいんだよ」というメッセージは、プレッシャーの多い社会で癒しを求める人々の心に響いています。

また、コウペンちゃんの成功は、キャラクタービジネスの新たな形を示しました。TVアニメ化といった従来型メディアミックスだけではなく、書籍やグッズ、カフェ展開など、ファンとの距離が近いマーケティング戦略を展開。X(旧Twitter)やInstagramでの日常的な発信が、ファンコミュニティの形成に大きく貢献しています。

注目すべきは企業とのコラボレーション戦略です。ローソン、サンリオなど様々な企業とのコラボ商品が展開され、キャラクターの認知度を一層高めました。コウペンちゃんは単なるキャラクターから、一つの文化現象へと発展したのです。

現代社会が求める「癒しと共感」というニーズをうまく捉え、デジタル文化の中で育まれたコウペンちゃんの成功は、今後のキャラクタービジネスにおける重要な事例といえるでしょう。

5. 「データで見るコウペンちゃん現象:人気急上昇の理由と今後のキャラクタービジネスへの影響」

コウペンちゃんの人気は数字で見るとさらに驚異的であることがわかります。SNSのフォロワー数は発信から数年で着実に数を蓋し、関連商品の売上高も右肩上がりであったと推定されています。データによると、初期のファン層は10代から30代の女性が中心でしたが現在は小学生や男性サラリーマンなど広がりを見せています。

この人気急上昇の背景には明確な理由があります。まず、コンテンツ展開の多様性が挙げられます。LINEスタンプから始まり、書籍、アパレル、カフェコラボまで幅広くビジネス展開しています。

また、マーケティング分析会社の調査では、キャラクター選択の決め手として「共感性」が重要視されているとの結果が出ています。コウペンちゃんの「がんばらない」哲学は現代の疲弊した社会人に強く響き、この心理的共感が購買行動に直結していると分析されています。

キャラクタービジネス市場全体への影響も大きく、キャラクターの市場調査によれば、従来の「かわいさ重視」から「心理的共感性重視」へのシフトが加速しています。コウペンちゃんに続く「癒やし系哲学キャラ」の台頭も予測され、今後のキャラクタービジネスはメッセージ性と共感性がさらに重要になるとされています。

業界関係者からは「コウペンちゃんはキャラクターの持つ社会的役割を再定義した」との評価も聞かれます。ソーシャルリスニングツールによる分析では、コウペンちゃん関連の投稿には「励まされた」「自分を許せた」というポジティブな感情表現が多く、単なる消費対象を超えた社会的価値を提供していることが明らかになっています。

このようなデータから見えてくるのは、コウペンちゃんが単なるブームではなく、社会的ニーズを捉えた持続可能なキャラクタービジネスの新たなモデルを確立しつつあるという事実です。今後のキャラクタービジネスは、可愛さや面白さだけでなく「人々の心理的支えになれるか」という新たな評価軸で競争が展開されるでしょう。

この記事へのコメントはありません。